L’arrivée à Pampala est un choc. Tout y est, comme une scène d’Indiana Jones.

Après des heures de mauvaise route depuis Bamako, une soudaine sortie de piste pour rouler en pleine brousse, là où aucun véhicule ne s’aventure jamais, suivie de dix kilomètres à zigzaguer entre les baobabs, secoués en tous sens, guidés par des repères que seul le chauffeur semble distinguer, mes deux accompagnatrices maliennes et moi émergeons du 4×4 dans un immense nuage de poussière, accueillis comme des rock stars.

Le village s’est vidé pour venir à notre rencontre. On se bouscule et se presse contre moi dans une cohue incroyable, une soixantaine de regards qui me sondent, incrédules qu’une voiture et un toubab soient arrivés jusqu’ici. Enfants hilares, femmes aux seins nus, ils me sourient et me parlent tous en même temps, dans une langue dont je ne comprends rien, attendant une réponse qui ne viendra pas.

Et puis on me présente au chef. Un petit homme dans un costume de carnaval : tunique ocre cousue de gris-gris et d’un petit oiseau naturalisé sur l’épaule, coiffe rehaussée de cornes de gazelle. Il tient une pétoire de la première guerre mondiale, comme une caricature de l’ère coloniale.

L’accoutrement et l’apparence du vieil homme, à qui il ne reste que deux dents, pourraient prêter à sourire. Mais quelque chose ne colle pas. Contrairement à d’autres chefs de village, il ne cherche pas à m’impressionner. Sa dignité me touche. Et le respect qu’il inspire autour de lui est palpable, presque religieux.

Nous faisons quelques pas sur le sol soigneusement balayé, au milieu des cases aux toits de chaume et des poules. Un village à la beauté irréelle, dans la lumière rasante de fin de journée, comme suspendu dans le temps. Pour ne rien gâcher au moment, je m‘interdis de sortir mon appareil photo.

Vient le temps des présentations officielles. Alors qu’on nous invite à prendre place sur une natte posée sur le sol, quelqu’un m’offre une chaise en plastique, apparemment la seule du village. J’ai la présence d’esprit de refuser : si j’accepte, je trônerai au-dessus du chef.

Je me déchausse et m’assois, prenant une pose faussement décontractée et assurant mes hôtes que ‘Oui, merci, mais je suis très bien par terre’.

Des enfants s’approchent timidement et prennent place autour de moi. Certains tirent sur les poils de mes doigts, une curiosité dans ce coin du monde, comme pour mes cheveux lisses que d’autres osent caresser pour sentir l’effet. Je me laisse faire pendant que les adultes, debout autour de la natte, me fixent intensément.

Mes accompagnatrices me soufflent la conduite à tenir. Je bafouille quelques phrases convenues, assure mon hôte qu’on parle de son village jusque dans la capitale, le remercie de son accueil, explique ce qui m’emmène ici : un reportage sur une expérience de micro-crédit pour les femmes, initiative d’une ONG canadienne qui pourrait paraître dérisoire mais qui, reproduite dans de nombreux pays, annonce la naissance espérée d’un féminisme Made in Africa.

Enfin, après les salamalecs, le chef m’autorise à interviewer les femmes et j’enclenche l’enregistrement sur mon magnétophone.

Un cadeau troublant

Dans les dernières lueurs du jour, quand je crois l’affaire bouclée, je remercie le chef et demande la route, expliquant qu’il nous faut regagner Ségué, un village où nous passerons la nuit. Sa réponse est sans appel : ‘Pas question, il faut interroger les hommes !’

Dans le regard lourd d’insistance de mes accompagnatrices, je comprends que je n’ai pas le choix, et je m’exécute à contrecœur, simulant des interviews qui satisfont tout le monde.

Mais alors que je redemande la route, j’essuie un nouveau refus : ‘Pas question. Il faut manger !’

Dans ce village sans eau ni électricité, je redoute le pire. A la lueur d’une lampe à pétrole, on m’apporte de l’eau et du savon pour me laver les mains, et une pâte verte surmontée d’une sauce gluante au gombo dont la consistance visqueuse me soulève le cœur. Toujours assis par terre, encerclé par mes hôtes et le chef qui ne me quittent pas des yeux, je prends la calebasse et mon courage à deux mains, mets la main à la pâte, en avale un peu du bout des lèvres, et mens effrontément. ‘Hmmm… C’est bon ! Merci beaucoup !’

Je crois avoir réussi l’épreuve, enfin prêt à déguerpir, mais… ‘Pas question…’ ! Dans une autre calebasse, on m’apporte en guise de dessert mon cauchemar absolu : le lait caillé. Jusque-là, j’ai fait un sans-faute. Mais avec le lait caillé, c’est certain, je vais vomir. Devant tout le monde. Triste point d’orgue d’une rencontre qui devait rester dans les annales du village, la visite d’un Blanc dont on parlerait longtemps, qu’on était heureux d’accueillir… jusqu’à ce qu’il répande généreusement sur la natte impeccable le festin qu’on venait de lui offrir.

Grand moment de solitude. Mais quand faut y aller… Alors j’inspire profondément et hop, une petite gorgée que j’avale en apnée… Miracle : c’est bon ! Sucré comme un yaourt liquide et, je l’apprendrai, tenu au frais dans un canari d’argile partiellement enterré, le frigo traditionnel du désert.

Le lendemain matin, après la nuit à Ségué, je m’apprête à plier bagage quand une de mes compagnes d’aventure m’annonce : ‘Pas question. Le chef veut vous revoir !’

En route, elle m‘apprend que les villageois ont été touchés par ma délicatesse de refuser la chaise qui m’était proposée, rassurés par mon apparente décontraction malgré la modestie de leurs moyens. Au point où le chef, à qui j’avais offert un pot de miel à mon arrivée, m‘attend avec un cadeau inattendu : une petite chèvre qu’il n’est… pas question que je refuse. La pauvre biquette attachée dans la caisse du 4×4, nous rentrons enfin à Bamako où je l’offrirai à un ami qui en fera un meilleur usage.

Le sens véritable de l’hospitalité

Je raconterai souvent cette rencontre, marqué à jamais par la magie du lieu et, surtout, par l’extraordinaire bienveillance de ces gens. Offrir une chèvre quand on a si peu ! D’après ce que j’en sais, c’est un bien précieux pour des gens de la brousse, une source de revenus, de nourriture, d’épargne et de sécurité pour les temps difficiles.

Comment expliquer la générosité en apparence disproportionnée du chef ? Son geste était-il vraiment désintéressé ? Qu’attendait-il en retour ? M’imaginait-il plus influent que je le suis, espérant que mon reportage change le cours des choses pour lui et son village ?

Instinctivement, je plaque mes idées reçues et ma méfiance d’Occidental à la situation, croyant que son cadeau ne pouvait être que le fruit d’un calcul. Pourtant, au cours de mes voyages, j’en fais partout l’expérience : les gens les plus humbles sont souvent les plus généreux.

Quand j’évoque cette histoire autour de moi, j’ai droit à un festival de clichés. « Les Africains accordent plus de valeur aux relations humaines que nous. » Ou encore : « Ils ont la chance de mener une vie simple, en accord avec la nature. Ils se satisfont de peu. » Oui, c’est bien connu, l’Africain chante, danse et joue du tam-tam ! …

Entre les préjugés de ceux qui les regardent de haut et des bienpensants qui les idéalisent, où se situer ? Au Bénin, mon ami journaliste Olivier, à qui je raconte l’anecdote, m’offre un point de vue plus en prise avec les réalités locales.

- Tu pourrais croire que c’est parce que tu es un Blanc et que tu es venu dans un 4×4. Or tu as simplement profité d’une tradition. Ils ne s’attendaient pas à te recevoir. Ils t’ont accueilli comme ils accueilleraient tout étranger qui vient de façon imprévue.

- Oui mais cet homme était très pauvre et il m’a offert une chèvre. C’est énorme pour lui, non ?

- Mais Robert, à l’aune de quoi tu trouves qu’il est pauvre ? Est-ce que c’est en fonction de son habitat ? T’offrir une chèvre, ce n’est pas grand-chose pour lui. Il ne l’achète pas. Il t’offre ce qu’il possède. Dans les familles les gens ont des chèvres, de la volaille, donc ce n’est pas extraordinaire.

- Donc on ne se pose pas de question ? C’est juste une tradition ?

- L’hospitalité est une tradition. A l’époque de nos aïeux, il n’y avait pas les routes d’aujourd’hui. Celui qui allait rendre visite à un parent pouvait faire des heures à pied. Arrivé à destination, son hôte lui réservait un accueil chaleureux pour lui permettre de se rafraîchir, de reprendre un peu de forces. C’est ça l’hospitalité. Que quelqu’un fasse de longues distances pour venir te visiter, c’est qu’il t’accorde de l’importance. C’est un honneur pour celui qui accueille.

- Alors c’est comme en France ? Si tu viens chez moi, je vais t’offrir l’apéritif, prendre le temps de t’accueillir, et je ne me poserai pas de question ?…

- C’est la même chose. C’est normal. Ce n’est pas une obligation. C’est une tradition.

Ma discussion avec Olivier, aussi éclairante soit-elle, me laisse sur ma faim. Servir l’apéro me semble bien loin de ce dont j’ai fait l’expérience. Chez moi, l’accueil de l’étranger est généralement laissé à l’Etat. On ne le voit plus comme une chance mais comme une menace. On lui ferme la porte. Et quand il la force, on l’expulse.

Le traitement qui m’a été réservé était-il juste ‘normal’ ? Une simple ‘tradition’ ? Je garde l’impression d’avoir assisté à un rituel dont je n’ai pas les clés.

Une déclaration africaine des droits de l’homme

Au fil de mes pensées, un détail me revient soudain. On m’a présenté le chef comme appartenant à un groupe très sélect, les « chasseurs dozos ».

Chasseurs ? … Dozos ? …

En quelques clics, ces mots-clés m’entraînent dans un voyage virtuel qui me rappelle le fossé qui me sépare de ces pays que je parcoure depuis plus de 30 ans.

J’apprends qu’un ‘chasseur’, dans ce coin du monde, est bien plus qu’un homme qui traque du gibier. Il est le gardien de l’ordre moral et le protecteur du village, respecté pour sa connaissance très fine des plantes médicinales et son rapport au monde invisible, une fonction prestigieuse dont il hérite après une longue initiation, suivie d’un apprentissage qui se poursuivra toute sa vie.

Je découvre qu’au début du 13ième siècle déjà, les Dozos ont un code moral strict qui les oblige à protéger les faibles, à incarner la justice et l’honnêteté, à faire preuve de solidarité, et à chasser dans le respect de la nature. Le Serment des Chasseurs, annonce même l’abolition de l’esclavage. « Toute vie est une vie, affirme-t-il. Une vie n’est pas plus ‘ancienne’, plus respectable qu’une autre vie. De même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie. »

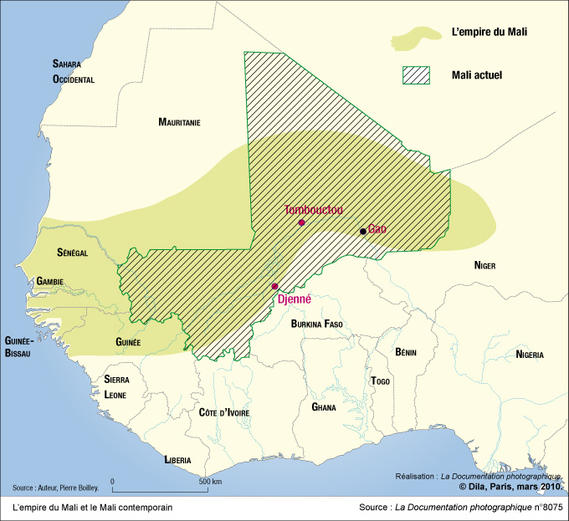

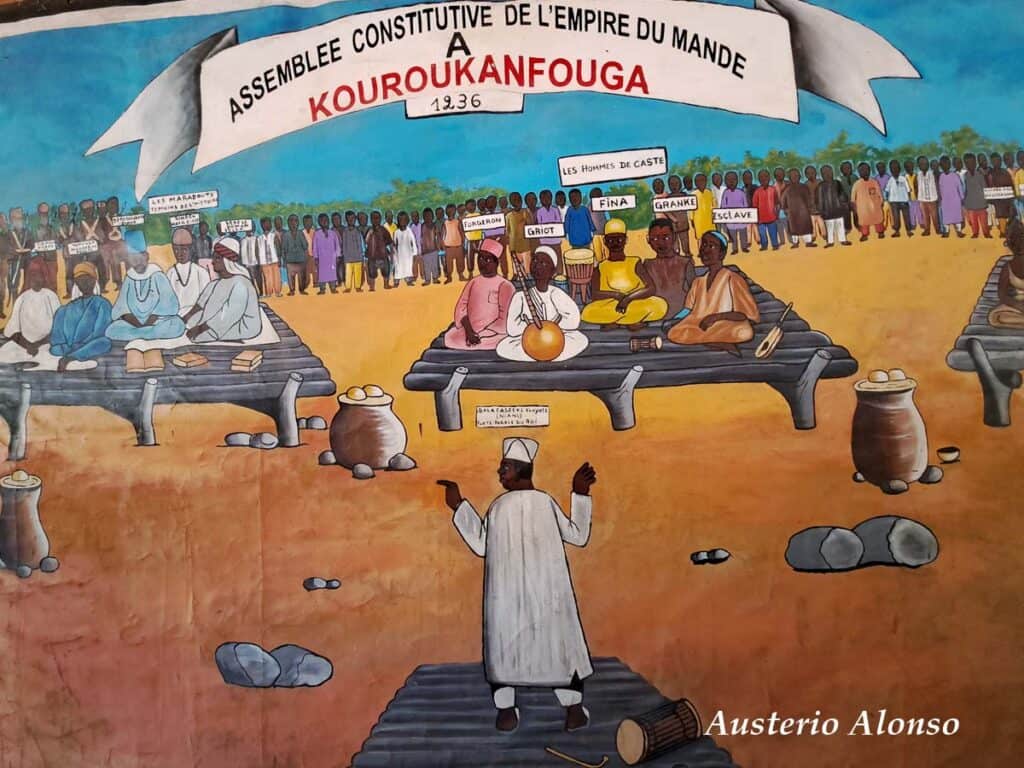

Ces principes sont repris quelques années plus tard, en 1236, pour codifier les règles du nouvel empire du Mali, cette grande civilisation médiévale ouest-africaine qui s’étendra sur une large partie de l’Afrique de l’Ouest, dont le Mali actuel.

Des règles non écrites, invisibles pour l’Occidental que je suis, mais qui vont traverser les siècles grâce à l’extraordinaire vitalité de la tradition orale africaine, portée par les griots qui les chantent et les transmettent lors des mariages et autres cérémonies, ainsi que par les chasseurs qui en incarnent l’esprit par leur conduite.

Le secret de ma chèvre

Et puis vient enfin l’heure de la reconnaissance. A la fin du siècle dernier, un historien malien, lui-même chasseur initié, recueille, retranscrit et traduit ces règles de vie en commun dans un texte de 44 articles que l’Unesco inscrit en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

C’est la « Charte du Mandé » (ou « Charte de Kouroukan Fouga »), considérée par plusieurs comme la toute première Déclaration des droits de l’homme de l’histoire. Une Déclaration des droits de l’homme née en Afrique, des centaines d’années avant celles des Européens ! Des principes qui n’ont attendu ni les colons, ni l’imprimerie ou les missionnaires pour fleurir dans toute cette partie du continent africain. Un texte qui affirme notamment… l’interdiction de refuser l’hospitalité, le devoir de partager sa nourriture et son abri, et la reconnaissance de la solidarité entre tous les êtres humains !

J’en ai maintenant la conviction : l’hospitalité dont j’ai fait l’expérience à Pampala n’était ni un simple geste de gentillesse ni une tradition sortie de nulle part, mais l’expression d’un code moral ancestral, enraciné dans la Charte du Mandé, qui fait de l’accueil de l’étranger une obligation sacrée. En m’ouvrant son village, le chef dozo ne faisait pas que m’honorer : il incarnait, à sa manière, un pilier de civilisation mandingue vieux de huit siècles !

Tout se bouscule. Ce que je tiens pour acquis sur la démocratie et les droits humains, ces valeurs ‘révolutionnaires’ dont l’Occident s’attribue la paternité pour éclairer le monde, se fissure. Des sociétés africaines ont inventé leurs propres formes d’humanisme, adaptées à leurs contextes, bien avant la colonisation et les Nations unies, avec des mécanismes de justice, de régulation sociale, et d’égalité.

De la Charte du Mandé de 1236 aux Déclaration de 1789 ou 1948, des lois confucéennes aux enseignements bouddhistes, comment des principes de sagesse en apparence universels – respect de la vie, justice, équilibre social, limitation du pouvoir, égalité et dignité humaine – ont-ils pu émerger au fil des siècles au sein de sociétés sans contact direct les unes avec les autres ? Une évidence s’impose : sous le vernis de nos différences culturelles, des principes fondamentaux se manifestent spontanément, partout et à toute époque, apparemment portés par un seul et simple besoin, la nécessité de vivre ensemble.

L’arme à gauche

Magie de la technologie, je crois avoir retrouvé Pampala sur Internet, un village qui ne figure encore sur aucune carte mais dont on peut apercevoir les contours depuis… l’espace. Une piste s’étire maintenant jusqu’à ses portes. Les toits de chaume ont fait place à la tôle ondulée, surmontée peut-être par quelques panneaux solaires apportant l’électricité et, avec elle, le smartphone, Internet et les valeurs qui l’accompagnent.

Il y a longtemps, probablement, son chef a passé l’arme à gauche. Depuis le monde des ancêtres, celui auquel il a cru toute sa vie, il a peut-être la satisfaction d’avoir encouragé un toubab, avec une simple petite chèvre, à reconsidérer une partie de ses a priori sur l’Afrique et sur les peuples longtemps qualifiés de « primitifs ». Mais ce qu’il incarnait lui a-t-il survécu ?

En poursuivant la recherche, mon envie de répondre aux préjugés négatifs sur l’Afrique par un autre cliché, celui de voir dans la Charte du Mandé une sagesse supérieure, parce qu’antérieure à celle des Européens, fait long feu. Je lis que les chasseurs qui lui ont succédé dans la région ont pris part à des razzias sanglantes contre des villages peuls soupçonnés de s’allier aux djihadistes qui terrorisent cette partie du Sahel. Et cette violence n’est pas nouvelle : l’histoire des Dozos est marquée par les rivalités, les conflits armés et les systèmes de domination. Comme pour tous les peuples, leur société est complexe, très loin de la vision simpliste et rassurante du « bon sauvage », ce mythe popularisé par les philosophes des Lumières d’un homme fondamentalement pur et vertueux… tant qu’il reste à l’abri des prétendus vices de la civilisation moderne.

Reste que le fracas de l’histoire ne dit pas tout du vieil analphabète qui s’est tenu devant moi. Certes, tout semble m’éloigner de lui : style de vie, rapport au temps et au sacré, hiérarchie des valeurs. Mais derrière nos différences, un trait d’union subsiste. Avec cet homme de la brousse, aux antipodes de mes repères quotidiens, j’ai l’essentiel en partage. Cet homme, ni meilleur ni pire que moi, est mon frère.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N'hésitez pas à contribuer !